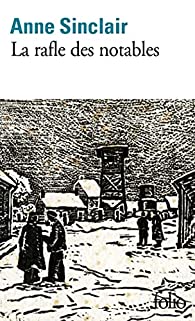

Résumé

La

Rafle des notables revient sur un épisode de l’Occupation, peu

connu du grand public, où le grand-père paternel d’Anne

Sinclair s’est trouvé entraîné.

En décembre 1941, les

Allemands arrêtent 743 Juifs français, chefs d’entreprise,

avocats, écrivains, magistrats : une population privilégiée

(d’où le surnom de « notables »). Ils y adjoignent 300 juifs

étrangers déjà prisonniers à Drancy. Ils les enferment tous au

camp de Compiègne, sous administration allemande, et qui était

un vrai camp de concentration nazi en France, avec famine, manque

d’hygiène, maladies, conditions de vie épouvantables par un

des hivers les plus froids de la guerre. Une cinquantaine décède

dans le camp. Le but est l’extermination, et de fait, c’est de

ce camp que partira, en mars 1942, le premier convoi de déportés

de France vers Auschwitz (avant juillet 1942 et la Rafle du Vel

d’hiv).

Le grand-père paternel d’Anne Sinclair, Léonce,

petit chef d’entreprise, a été arrêté, interné à Compiègne

et sauvé de la déportation car il était tombé très malade et

avait été transféré – toujours détenu - à l’hôpital du

Val-de-Grâce d’où sa femme a réussi à le sortir. Ils se

cacheront jusqu’à la Libération où il est mort à 63 ans des

suites de son internement.

L’auteur, qui recherchait des

documents sur cette partie de la famille, a trouvé quelques

éléments sur ce grand-père (en cahier photo dans le livre).

Mais elle a surtout découvert un chapitre méconnu de la

persécution sous l’Occupation qu’elle a voulu raconter. Elle

redonne vie à ces prisonniers qui, pour la plupart, terminèrent

ce sinistre périple dans une chambre à gaz. Elle décrit la vie

quotidienne dans le camp entre des bourgeois assimilés à la

France depuis des générations et qui ne comprennent pas pourquoi

on les affame et les enferme, et des juifs étrangers qui ont

l’habitude des persécutions. Peu à peu, la force abandonne les

prisonniers, la famine les tue à petit feu, la vermine les

attaque, la gangrène s’installe. Son livre raconte avec émotion

cette descente aux enfers où la figure du grand-père illustre un

récit très personnel et inédit où l’enquête personnelle et

familiale rejoint l’enquête historique.